最後に実践編として、簡単な活動をご紹介します。

ピアノを即興演奏で弾くということをしていくのですが、ぜひこの即興演奏で音楽を自分で、自在にコントロールしていく、という楽しさを経験していただきたく思います。

ピアノやキーボードをお持ちの方は、そちらをご用意ください。お持ちでない場合は、例えばスマホの中の音楽アプリでもよいでしょう。実際に現場で活用は難しいかもしれませんが、どんな音を出すのか?といった確認には使えます。

例えば、iPhoneをお持ちの方は、標準で入っているGarageBandというアプリがおすすめです。もしアンドロイドのスマホをお使いの方は、無料のピアノアプリ等を探してインストールしてみてください。

もちろん、演奏せずとも、どんなことをするのか?とご覧頂くだけでも大丈夫です。

リトミック指導の実践編

それでは最後に、実際にやってみよう、ということで実践編です。

今日が初めてのリトミック、3歳児5人を相手に活動することを想定、部屋は10畳ほどの部屋で置いてあるのはアップライトピアノのみです。恵まれた環境です。

場面は活動が始まる最初の、子ども達の興味を引きつけるためのウォーミングアップ的な活動です。

リトミックの活動内容

これから活動を始めていくための準備、というウォーミングアップが目的になります。

それなので、歩いたりしてい動き回らず、座ったまま行うことにします。

子ども達は、音楽をよく聴いて手を鳴らします。音楽が止まったら、鳴らす手を止めるというルールです。

たったこれだけですが、音楽に合わせるためにはよく聴かなければいけません。そして、継続して弾かれる音、つまり拍や急に止まる音に、即座に反応していかなければいけません。

音をよく聴く、反応するといった目的がここにはあります。

リトミックの進め方

まずは、活動を始めるための場をを作っていきましょう。

最初はこちらがリードしていく場面です。子ども達に床に座ってもらい、1mちょっと離れて向かい合う形でこちらも座ります。

絵本の読み聞かせのようなイメージです。まずは行うこと、どんな動きなのかを伝えていきます。口頭で簡単に説明をしてみます。

「パチパチって手を鳴らすよ、先生のまねっこをしてね」といい実際に手を鳴らしていきましょう。こちらが行えば、子ども達はすぐに真似してくるはずです。

この間、「じょうずだね」「よく見てるね」など褒めていくことも大切です。

次に、おもむろに手を止めてみましょう。「止まったね、ピタッと止めるのも上手だね」と褒めていきます。この時「止まっている」ということを雰囲気でも明確にするため小声になることが重要です。

ここまでで鳴らす、止めるというルールを提示できました。後何度か繰り返したら、「今度は先生がピアノを弾くから、一緒に手を鳴らしてね」と伝えれば十分です。

後は音楽に登場してもらい、こちらは後ろに退いて黒子となりましょう。子ども達は音楽を相手に取り組んでいくでしょう。

活動の長さは2~3分、長くても5分程度で十分です。

どうやってこのリトミック活動の中でピアノ、即興演奏を弾くか?

この活動の目的のために必要な音楽の要素は、一定の感覚で鳴らされる音、つまり拍、英語だとビートです。

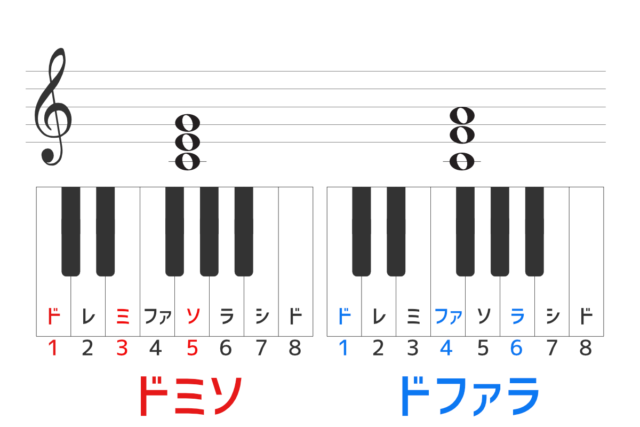

シンプルに、拍を提示するために、和音のみで、明確に弾いていきます。つまりは、このようにシンプルに弾けばよいのです。

この譜面の通り、言ってみれば2種類の押さえ方しかしていません。この「ドミソ」の形と「ドファラ」の形です。これを1小節に4つずつ弾いていくことになります。テンポはジブリの曲でおなじみ♪さんぽの曲と同じくらいでよいでしょう。

これを、適切なタイミングで止めていくのですが、いきなり数多く止めるととても忙しいものになってしまいます。

最初は音に合わせて鳴らすことに慣れる意味もこめて長めに鳴らしていき、止める。また同じくらいの感覚で繰り返す。そのうち感覚を短くしていったりして子ども達の「次はいつ止まるのか?」といった集中を促していきましょう。

ちなみに、「ドミソ」「ドファラ」を4つずつ弾かなければいけないわけではありません。それこそ、ここは即興演奏でもあります。

いきなり自由に、と言われても何をすればよいのかわからなくなると思います。それなので、「ドミソ」「ドファラ」の2つだけを使う、というルールを限定した上で、あなたの弾きたいように弾いてみてください。和音でも、バラして1音ずつでもいいです。

即興演奏に譜面はありません、それなので、間違えというものはありません。あなたが弾いた音はすべて正しいのです。

細かいことを気にせず飛び込んでしまうのが、即興演奏のコツです。

おわりに

これで、このシリーズは終わりになります。リトミックの成り立ちから、日本での現状、そして実際にリトミックを行う上で必要な事柄をお伝えしてきました。

もし、他にはどんな活動が出来るのだろう?もっとピアノを弾けるようになって子ども達と遊べたら?なんて思ったら、あなたはリトミックを教えることにきっと向いています。そのまま進んでいってしまいましょう!ぜひ、もっと子どもと音楽で遊ぶ楽しさを味わってください。

最後に、リトミックを学んでいくためのコツをお伝えします。

子ども達からすると、たくさんのことを求められるお勉強のようなリトミックは嫌なものになります。

こちらの意図や目的はあるにせよ、それを感じさせない、楽しく遊べるリトミックを子ども達は求めています。楽しく遊べる、がキーワードです。

あなた自身も学んでいくことを楽しく遊んでいってください。そして、「これを子ども達とやったら絶対に盛り上がるだろうな」というワクワクする未来を思い浮かべていってください。

そんなあなたを未来の子ども達が待っています。