白鍵それぞれの音をスタート(ゴール)地点に出来るとなると、「ド」スタートの音階、「レ」スタートの音階、というようにドレミファソラシで7種類の音階が作れることになります。これから各音階をご紹介します。

ちなみに、音階に対する感じ方は人それぞれだと思うので、ここでお伝えしている音階に対するコメントはあくまでも私個人の感想になります。ぜひ、音を一緒に出しながら読み進めて頂ければと思います。

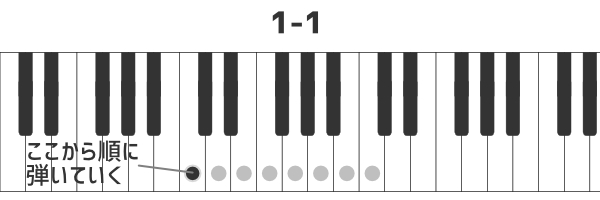

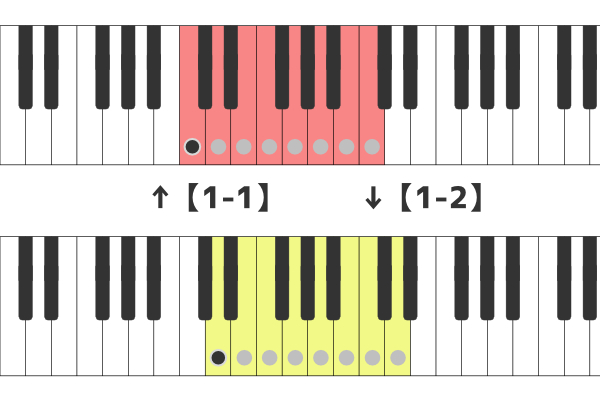

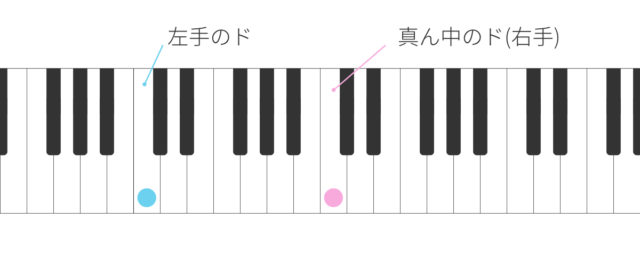

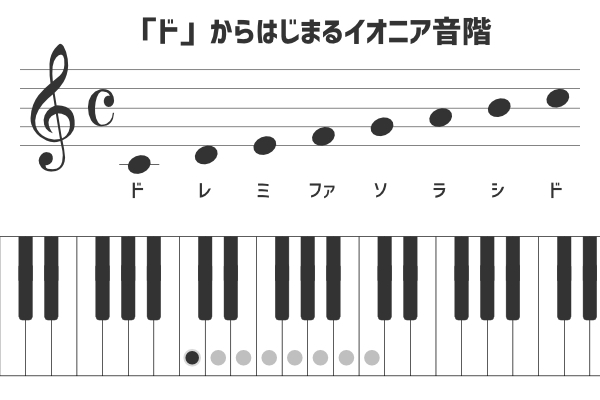

1.「ド」から始まるイオニア音階

誰もが聞いたことのある音階ですね。安心安定の雰囲気があります。

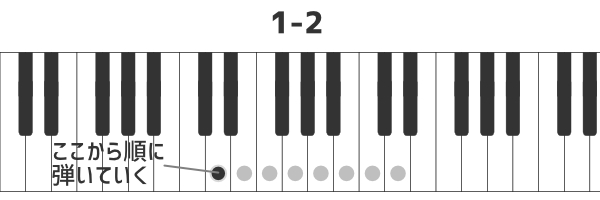

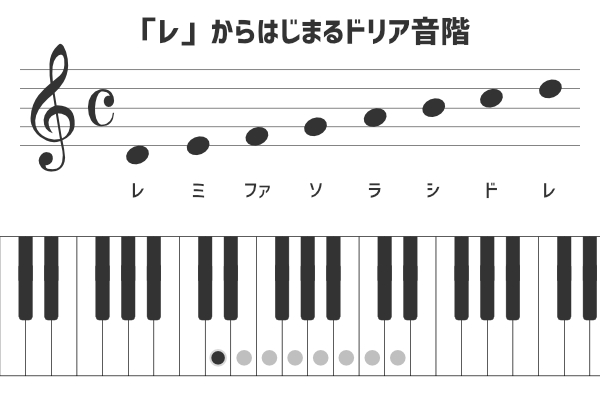

2.「レ」から始まるドリア音階

こちらは反対に暗めの雰囲気です。しかし、どことなく強さや気品を感じませんか??

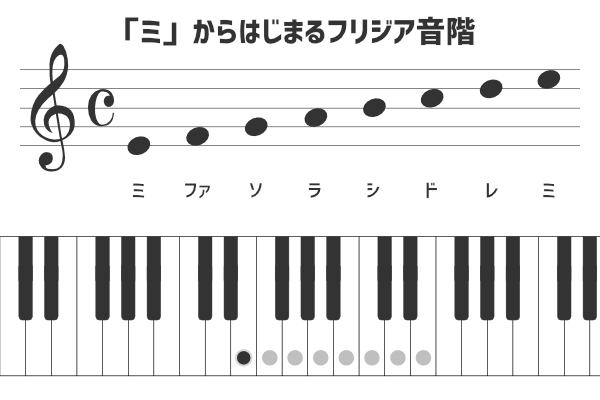

3.「ミ」から始まるフリジア音階

最初の3音が特に印象的で、スパニッシュな雰囲気がある音階です。

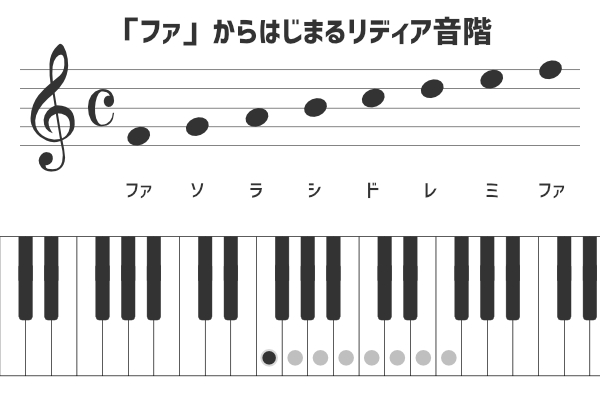

4.「ファ」から始まるリディア音階

5音目までの流れに夢が広がるような素敵な感じが!まるでディズニーのような音階です。

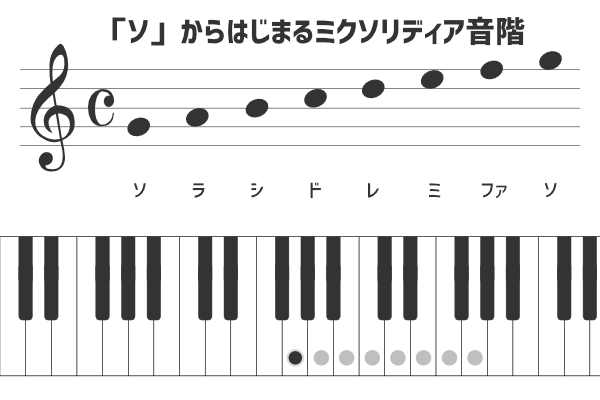

5.「ソ」から始まるミクソリディア音階

雰囲気としては1のイオニア音階に近いです。最後の2音に勇ましさがあります。

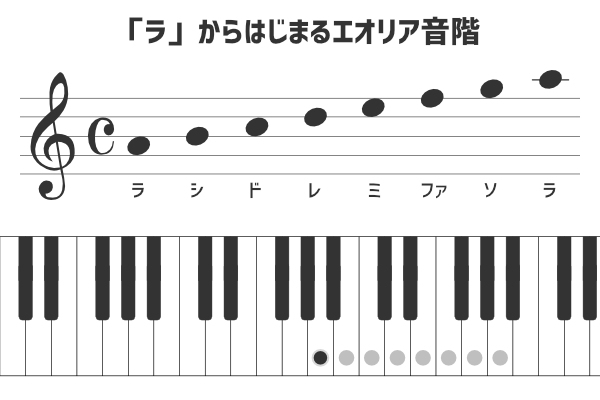

6.「ラ」から始まるエオリア音階

暗い雰囲気を持つ音階です。実は自然短音階と呼ばれるものと同じ音階です

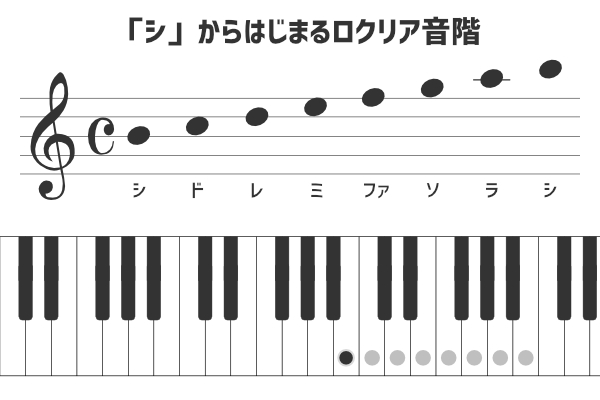

7.「シ」から始まるロクリア音階

始まりから不安な雰囲気があります。かつて悪魔の音階と呼ばれていたものです。

以上、「ドレミファソラシ」から作られる7つの音階でした。それぞれが固有の雰囲気を持っている、といえますが大きくこのように2つに分けることもできます。

- 明るい系→1.イオニア音階 4.リディア音階 5.ミクソリディア音階

- 暗い系→2.ドリア音階 3.フリジア音階 6.エオリア音階 7.ロクリア音階

ここまでは音楽の曲調や雰囲気を白鍵のみで変えていく仕組みである「音階」についてお伝えしました。これらの音階を組み合わせて使うことで、即興演奏で弾かれる音楽の単調さをなくすことができます。