誰でも手軽に活動できる!

活動のアウトライン

【活動1.♪はじめよう、の歌に合わせて手を鳴らす】

【活動2.タンバリンに合わせてクラップする、合図に反応する】

【活動3.音の強弱に反応して動く】

活動ペースの目安

第一週:

【活動1】〜3分

【活動2】〜2分

【活動3】〜5分

第二週:

【活動1】〜2分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1】〜6分

第三週

【活動1】〜1分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1.2】〜7分

第四週

【活動1】〜1分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1.2.3】〜7分

活動1

【活動1. ♪はじまりのうた、をうたう】

・今回から活動の最初に「♪はじまりのうた」が入ってきます。これは、回を重ねるごとに少しずつ難易度を上げていき、第十回(予定)まで通して続けられる活動です。

・また、このように「はじめるよ!」といった事を明確にする活動を最初に入れることで、「これからリトミックで遊ぶ」といった枠を提示することができ、子どもたちへ見通しを持たせ参加を促すことにもなります。

・歌の構造はとてもシンプルです。最初のルールは、「はじめ【よう】」と指導者が歌ったら、子どもは2回手を鳴らすというものです。【よう】の部分のタイミングをずらすことで(後述)子どもたちはタイミングを見計らい、結果それが遊びになってきます。

1.手を鳴らす練習

・導入〜2回手を鳴らす

1-1

最初に指導者の真似をさせます。「先生の真似をしてね」といい、一瞬間を空け注目を集めます。そしてパチパチと2回手を鳴らします。子どもたちが真似をしたら、「もう一回いくよ」と繰り返します。3回ほどでよいでしょう。

2-1

今度は拍にのせて連続して続けていきます。「指導者(パチパチ)」→「子ども(パチパチ)」→「指導者」というように交互に2回ずつならしていく形です。これは、「歌の部分は鳴らさない」というルールの練習のようなものです。

とはいえ、自分の番だけ2回というのは難しいです。子どもはずっと手を鳴らし続けるでしょう。そこで、上記の「交互に」というルールを提示していかなければいけません。

まず、ジェスチャーと言葉で示します。「パチパチ、は順番にならします」自分を指さし「先生」子どもたちをグルっと指さし(全員ということを示す)「みんな」「先生」「みんな」と拍にのせる形で行います。

次に言葉を残したまま「先生(こちらがパチパチ)」「みんな(子ども達に手を向け手を鳴らすジェスチャー)」と続けていきます。

長い時間繰り返す必要はありません。長くやると子どもはすぐに飽きてしまいます。ある程度やってみて全体の半分くらいがなんとなく出来ていれば十分です。活動を続けるうちにだんだん理解が進んでいくはずです。

ここまでを1分〜1分半くらいで行います。

2.歌をつけてやってみる

・ずっと鳴らすのではなく「よう」の後に鳴らす

・一度鳴らすのを止めて仕切りなおします。そして、「今度は、先生が【はじめよう】と言ったらパチパチと鳴らします」と言います。

・「じゃあ、いくよ」と手を鳴らす準備をします(すると子どもも真似して準備するはずです)。「はじめよう」→「(指導者も一緒に)パチパチ」とやってみます。この時点では子どもたちはまだ「はじめよう」の部分で手を鳴らしてしまいがちです。

・「【はじめよう】の時は(口に人差し指をあて)シー…、鳴らさない」と伝え、何度か行います。全体の半分くらいが出来れば十分です。

・歌でやってみます(譜面1を参照)。仕切りなおす必要はなく、急に歌にします。「はじめよう」→「パチパチ」が二回、「リトミーックを〜はじめよう」→「パチパチ」が一回。これを2回繰り返して歌は一回りとなります。

・子ども達は「リトミーックを〜」の部分も手を鳴らしてしまうと思います。最初のうちは途中で止めて「まだ鳴らさないよ、はじめ【よう】って言ったら、パチパチします」と伝え、ルールを少しずつ理解させていくようにします。

3.通してやってみる(本番)

・子ども達とルールの確認をします。「はじめ【よう】」といったらパチパチ、鳴らします」と伝え、「じゃあ、いくよ」と準備をさせます。

・こちらの動きは、歌をうたうこと、そして動きを模倣させることの2点になります。それなので、こちらがパチパチとするタイミングは子どもと同じということになります。とにかく最初なので、模倣させていくことが重要になります。

・歌は2〜3回繰り返すだけでようでしょう(ここまでで集中も切れかけているはず)。

ここまでが「最初の段階の導入」となります。活動が二回目は、以下の部分から行うようにします。

4.伴奏をつけて行う

・活動の二回目以降では、全体の半分くらいは子どもたちは流れを覚えていると思います。そこで、楽器(ウクレレ)を使って伴奏をしましょう。

・伴奏をつけることによって、楽器への興味や音に注目するなど活動に色がつきます。また、指導者の動きはそれまでとは違い「楽器を弾いている」ということになり、子どもたちからすると模倣する対象ではなくなります。つまり、導入部分よりも段階が一つ進んでいることにもなります。

・流れとしては、楽器なしの時と大して変わりません。「さあ、うたうよ」の合図としてCのコードをポローンと鳴らし、注目させます。少しの間を置いて「♪はじめよう」と歌を進めましょう。伴奏については、☆譜面1を参考にして下さい。

【活動2.タンバリンに合わせてクラップ、合図に反応する】

内容自体は前回の「活動2」と大差ありません。

10分間リトミック指導案 第一回 | 子どもと音楽で遊ぶリトミック指導

異なるのは「合図に反応する」という要素が増えていることです。今回は、その部分のみご説明します。

活動内容

∇拍にのせてタンバリンを鳴らす→止める

∇止める瞬間に指導者が合図を出すので、よく聴いて反応する

2-1.

前回は「鳴らす止める」の素振り、時間の間隔を変えていくことで、反応させていきました。今回は、音を止める瞬間に「身体の部位」を言葉で合図します。子どもは、その部位に触れて止まるようにします。

最初は、前回同様に「鳴らす止める」を行いましょう。2~3回程度でよいです。そして、3度目あたりに、止める瞬間「あたま!」と言って両手を頭に乗せる素振りを見せます。そうすると、子どもたちも真似を始めます。

「まねっこできたかな?」と真似をすることを意識させ(つまり合図の部位を触る、というルール提示になります)、またタンバリンを鳴らし始めます。もう一度「あたま!」と言いますが、今度はこちらは触りません。ここで「あたまって言ったら頭を触ります」と言葉でルールの提示をします。後は、繰り返していけば定着していくでしょう。

2-2.

「あたま」に慣れてきたら不意に「おなか」など違う部位を入れていきましょう。他には「ひざ」「あし」「ほっぺ」「め」「みみ」「はな」「くち」など。最後に「おしり」とすると笑いで終える事ができます。

【活動3.音の強弱に反応して動く】

1.絵を見せる

1-1

見せる~合図うた

・この活動の導入部分になります。前の活動からスムーズに移れるよう、絵を準備しておく必要があります。例えば周りの棚に置いておいたり、床に座る場合は自分の背後に忍ばせておいたりします。ただ、子どもに「?何か持っている??」と気づかれると興味がそっちにいってしまうので、さりげなく用意する必要があります。

・絵1(アリ)を登場させます。この時、「何かが出てきます」とひとこと言い期待を集めます。そして、絵を取り出し見せます。2~3秒提示したら「これは何でしょう?」と聞いてみます。(恐らく)誰か一人は「あり!」と答えるでしょう。

ここで必要なことは、「アリ」のイメージをみんなで確認、共有することです。それなので、

「アリさん知っている?」「見たことある子いますか?」とアリについて問いかけていき話を広げましょう。

アリについて知っている事や体験したことを教えてくれる子もいるでしょう。そういった子の話を聞いたりしている内に子どもたちはどんどん「自分も知っている!」と乗り気になってくるはずです。

・話が盛り上がったらキリのよいところで、「さて!」と一度流れをこちらに変えます。そして、「このアリは何かを探しています」と言い、話を戻しましょう。

1-2

エサ発見~動き提示

・♪歌1を歌いながらアリの絵を動かします。動かし方のポイントは「注目させること」です。とはいえ、難しい事は必要ありません。歌に合わせて絵をピッピッと軽く上下に動かすだけでいいでしょう。

ここでの最初の「♪歌1」は、その後の活動で合図として使うため「子どもに覚えてもらう」といった重要な目的があります。短い歌なので繰り返し歌います。最初は4回繰り返しましょう。

そして、次の展開に移ります。4回目の歌が終わったら唐突に「アッ、何かある!?」と大げさに言い、子どもの興味をひきます。

・隠していた☆絵2(エサ小)を取り出します。そして小声で「これは、小さいエサです」と見せながら言います。ここからの小声で提示することは、「小さいエサ」の場合のルール提示にもなっています。

・話を展開させます。「エサを家に持って帰ります」「小さいエサは、大事に落とさないようにそーっと運びます」。とにかく小声で、☆絵2(エサ小)を☆絵1(アリ)に重ねて「そーっと…そーっと…」と言葉と一緒に動かし見せます。

1-3

締め、繰り返し、終わり

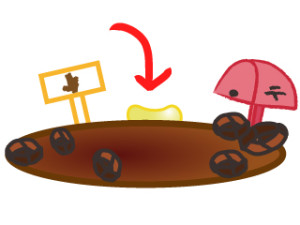

・♪歌1を小声でなく普通に歌い☆絵3(家)を出します。「これは、アリさんの家です。エサをしまいます」と☆絵2(エサ小)を☆絵3の後ろに移します。これを1サイクルとします。時間としては、ここまでを1分半くらいで済ませるようにします。

・「アリさん、また何か探しに行くみたいです」と【活動1-2】から繰り返します。ただし次からはテンポよく進めるために♪歌1は2回の繰り返しとします。2回目は最初と同様小さいエサです☆絵4(エサ小2)。同じようにそーっと家まで運びます。

・そして3回目は☆絵5(エサ大)です。この場合は小さいエサの反対で、大きくゆっくり低い声で「これはお~お~き~い~エサ!さっきより重そうです」と大げさにに言い、☆絵1(アリ)の動かし方も重そうにします。「よーいしょ!よーいしょ!」と上下の振りも多少大きくすると違いが明確になります。

・大きいエサを運んだところで(☆絵3(家)からはみ出しますが、恐らく笑いの場面となり、これはこれでいいでしょう)「いっぱいエサを見つけたありさん」「エサ探しはこれでおしまい。おやすみ」と話を終結させます。

2.動き説明、活動

2-1

説明、提示

・アリが何をしていたか、子ども達に質問して確認します。そして、これはそのままイメージ活動としてのルールを伝えていることになります。質問→「アリさんは何を運んでいたでしょう?(エサを見つけて運ぶ、という枠組みとしての流れの説明)」「どんなエサ?(軽いのと重いのがある、ということ)」「どんな動き方?(軽いのは静かに、重いのは重そうに動く、ということ)」

・「先生がアリさんになってみます、見ててください」といい指導者が実際に動いて見せます。空いているスペースへ移動します。部屋のレイアウトにもよりますが、長方形の部屋だとして左側半分が子ども達が座っている場所、右側半分で指導者が動いてみせる、といったイメージです。

・歌1を2回歌い、十分に注目を集めたところで→タンバリン(小)をトントンと鳴らします。「どっちのエサだと思う?」と聞いてみます。答えが子どもから出たら「そう、小さいほうのエサです」、と言い「落とさないように運びます」と指導者が動いて見せていきます。

・恐らくこの時点で立ち上がり動こうとする子が出てくると思います。しかし、この場面は子ども達に活動のルールを提示するための重要な部分なので「まだ、座って見ていてね」と声をかけましょう。

2-2

・「今度はみんながアリさんになってみましょう」と声をかけ、活動の始まりを提示します。立ち上がるとすぐにでも動きたくなってしまう様子であれば「まだだよ、聴いて」とタンバリンを見せて静止することを促しましょう。そして、「歌1」→「タンバリン(小)」と進め「これはどっち?」と聞きます。

・子どもがそーっと動きだしたら小声で「そうだね、小さいエサだね」と全体に動きを注目をさせます。指導者は動かないで鳴らすのみにして子どもの動きをよく見ていくようにします。興奮して走りだしそうな子には、「エサが落ちちゃうよ」と小声で声掛けしていき気づかせます。

・全員がそーっと動いて10秒程で一度終わらせます。タンバリンに合わせて「おうちにつきました」と言葉で(適当な歌でもいいです)全体に伝えます。「じゃあ、エサをおうちに入れるよ、そーっと…」穴に入れるような動作を一緒にやってみます。その後、子ども達を一度座らせて上手だったことを取り上げてほめるようにします。「出来た!」ということをフィードバックさせていきます。

2-3

活動

・「もっとエサを探してみましょう」と伝え、もう一度繰り返します。動いた後なので、一度落ち着かせるために座らせた方がよいでしょう。「次は小さいエサかな?どっちかな?」と小さめの声で全体に声掛けしながら、こちらもしゃがんで見せます。子ども達もそれを見て身を屈めるはずですが、様子を見て「座るよ」と伝える必要があるかもしれません。

•頃合いを見て♪歌1を歌いますが、子どもの集中が落ちてくる頃なのでスパンを短くしていきます。歌は繰り返さず一回でもよいでしょう。次は「大きいエサ」、タンバリンの大きい音を聴かせ「これはどっち?」と問いかけます。大体の子はすぐに先程との違いに反応するでしょう。5秒ほど聴かせたら「大きいエサです」と伝えます。

•動き方は特に決まりはありません。上手だったり特徴的な動きの子を注目させて褒めていきましょう。そうすると影響が周りの子へ広がり、色々な個性が見られるかもしれません。ただ、大きい音で興奮して走り回る子も出てきます。全体がそうなっては活動が破綻してしまうので、状況によってはこちらも「よーいしょ」と動いてモデルを見せていきましょう。とにかく「小さい音」はそーっと、「大きい音」はノシノシといった明確な動きの違いを意識させることが大切です。

・「おうちにつきました、(エサを)よーいしょ!」と終わります。良い動き、特長ある動きを短く褒めて、すぐ次へいきます。3回目となる今回は「大きい」か「小さい」を聴き分ける必要があります。「次はどっちかな?」と興味をタンバリンに集め、始めます。どちらかを鳴らしましょう。

ここまでを全部合わせて3~4回行えば初回としては十分です。

3.発展例

・開始前→「今日はこんな風に動いてみよう」と動き方の提案

・動きを終わる際に「おうちにつきま、せん」とフェイント(まだまだ動く)

・♪歌1、「なにかさがしてる」の後に「食べ物」か「そうでないもの」の提示、ダメならブー、◯なら動く

| おすすめ楽器 | 商品名 |

|---|---|

|

AlaMoana アラモアナ ウクレレ 教則DVD付き6点セット ギアペグ仕様 UK-100G/CS |

|

SUZUKI スズキ 鍵盤ハーモニカ メロディオン アルト M-37C |

|

キクタニ 皮付きタンブリン 21㎝ TMB-21 |