誰でも手軽に活動できる!

活動のアウトライン

【活動1.♪はじめよう、の歌に合わせて手を鳴らす】

【活動2.タンバリンに合わせてクラップする、合図に反応する】

【活動3.音の高低に反応して動く】

活動ペースの目安

【活動1】〜1分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1.2.3】〜7分

活動1.2

【活動1. ♪はじまりのうた、をうたう】

【活動2.タンバリンに合わせてクラップ、合図に反応する】

これは前回同様のものです。前回分を参考にしてください。

ちなみに活動2は、タンバリンの「テンポを変える」という変化を入れてもよいでしょう。

【活動3.音の高低に反応して動く】

☆絵1(クリックでpdfファイルが開きます)☆絵2.3(クリックでpdfファイルが開きます)

1.絵を見せる

まず、セッティングとして絵1(家)の後ろに絵2(小とり)と絵3(大とり)を隠しておきましょう。例えば、紙を一枚貼ってポケットを作っておくと便利です。

1-1

導入部分です。まずは絵1(家)を見せましょう。「これはなんでしょう?」と子ども達に聴いて興味を集めます。そうして「何が出てくるでしょう?」と絵1から何かが出てくることを期待させます。

導入部分です。まずは絵1(家)を見せましょう。「これはなんでしょう?」と子ども達に聴いて興味を集めます。そうして「何が出てくるでしょう?」と絵1から何かが出てくることを期待させます。

1-2

歌1を歌います。歌うことは前回同様、「歌」→「活動の提示」→「動き」という活動の枠組みを作るための大事な流れになります。歌い終わったら絵1(家)から絵2(小とり)取り出して見せます。この時、高い声で「ピピピ」と言い「小とり=高い声(音)」といった暗黙の提示をしておきます。

1-3

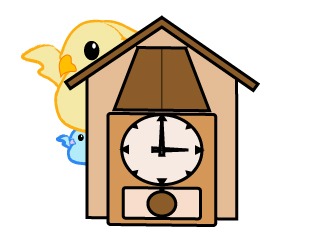

次に移ります。もう一度1-2を繰り返す形になりますが、今度は絵3(大とり)を出します。この時、低い声で「ピピピ」と出しましょう。過剰と思えるくらいな演技で見せて聞かせることがポイントです。ここまでで「とりの大小→声(音)の高低」と案に示したことになります。この時点で完全に子どもが理解をするはずはありません、10あるうちの2~3を知った、くらいと捉えて丁度よいでしょう。

2.動きの提示、活動

動き方の提示、そして活動の説明に入ります。

2-1

絵2(小とり)と絵3(大とり)を見せて「小さいのはどっち?」「大きいのはどっち?」と聞いて大きさの違いを比較してみます。そして、「小さいとりはピピピ(高い声で)と鳴きます」「大きい方はピピピ(低い声で)と鳴きます」と高い声と低い声の違いを意識させます。

2-2

絵をしまって鍵盤ハーモニカを出します。子どもが注目した所で「これで、とりの声を鳴らします。聴いててね…」と聴く事を促します。曲1を高い”ラ”から弾きます(譜面は上記にリンクあり)。そうしたら「これは、大きいとりと小さいとり、どっちだと思う?」と聞いてみましょう。この時点では意見はバラバラになると思います。「これは小さいとりでした。では、次はどっちかな?」と今度は曲1を低い”ラ”から弾きます。そうすると、「小さいとり」とされた高音の音より低い音で提示されるため「あっ!大きいとり!」と比較することが可能になります。

2-3

何度か「じゃあ今度はどっちかな?」と高音か低音の曲1をランダムに聴かせるクイズのようなことをしてみます。高低を順番で聴かせると「大きいだったから次は小さいだろう」と推測され「聴く」という能動的な行動が少なくなってきます。必ずランダムにしましょう。ちなみに、全員が最初から音の高低を理解して聴き分けることは少ないです。あまり長くやり過ぎるとすぐに飽きてしまうので、8割ほどの子が聴き分けられていると感じられたら次にいくようにします。

2-4

活動に入ります。いきなり始めようとすると、動きたくてウズウズしている子から走り回っていってしまうので静かに開始を提示していきます。小声で「今度はどっちかな?聴こえたら、みんなは「とり」になってお散歩して下さい…じゃあ、立って」と伝えます。どっちがなるかな?といった興味を全体の8割ほどの子が向けていたら音を鳴らします。最初は「小とり」がいいでしょう。

2-5

10秒ほど動いたら一度止めます。子ども達の様子次第で次のように対応していきます。

・A 止まってすぐに全体の8割がこちらに注目出来る場合

「じゃあ、今度はどっちかな?」と言い、もう一度「小とり」。同じようにして次は「大とり」を鳴らす。「小→大→小→大」といったパターンを最初の段階で感じさせてしまうと「ハイ次はこれでしょ」となり、聴く意識が薄れてしまいます。ここで大切なのは「次はどっち??」と能動的に聴こうとする意識を作ることです。それなので、子どもの裏をかいていくようにします。

・B 全体が落ち着かず、すぐにこちらに注目出来ない場合

「聴く」よりも動くことに気がいっている状態なので、一度子ども達を集めて座らせます。落ち着いたら「これはどっちかな?」と聞いて「大とり」を鳴らします。そうして10秒ほど動いたら、もう一度集めて座らせましょう。

2-6

4~5回行えば初回としては十分です。ポイントとして、音が違う時に違った反応を示しているか?ということを見ていきます。どちらの場合でも同じように走り回っていては活動が成り立ちません。

3.発展

2回目以降は、動き方や役付けなど「とり」というキャラクターに意味付けしていってみます。

例えば。動き方の確認をしていきます。もっともわかりやすい動き方としては「小とりは身体を縮めて動く」「大とりは大股で両腕を広げながら動く」でしょう。あえて子ども達に自由に任せてみて特徴的な動きをしている子からアイデアを広げていくこともできます。音を止めて「◯◯くん(ちゃん)のとりは面白い動き方だね~」と一人を注目させていくと、周りの子へも影響が拡がっていきます。

大小の「とり」に何かストーリーを持たせてみるのも面白いです。第二回では「アリ」がエサを運ぶ、といったものでした。同じように「小とり」がエサを探しに行く、「大とり」は家で料理の支度をする、と音によって演じる役割を変えるようにしてもよいでしょう。

このように、イメージ活動のベースとして扱うことができます。言ってみれば「とり」である必要もありません。今回の活動は「音の高さ」をルールにしている、というだけのことです。何か身近なイメージに当てはめてオリジナルの活動を考えていきましょう。

| おすすめ楽器 | 商品名 |

|---|---|

|

AlaMoana アラモアナ ウクレレ 教則DVD付き6点セット ギアペグ仕様 UK-100G/CS |

|

SUZUKI スズキ 鍵盤ハーモニカ メロディオン アルト M-37C |

|

キクタニ 皮付きタンブリン 21㎝ TMB-21 |