誰でも手軽に活動できる!

活動のアウトライン

【活動1.指導者の動作をを真似させていく】

【活動2.タンバリンに合わせてクラップする】

【活動3.音に合わせて2つの動物をイメージして動く】

活動ペースの目安

第一週:

【活動1】〜3分

【活動2】〜3分

【活動3】〜4分

第二週:

【活動1】〜2分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1】〜6分

第三週

【活動1】〜1分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1.2】〜7分

第四週

【活動1】〜1分

【活動2】〜2分

【活動3 発展1.2.3】〜7分

概要

今回の活動は、全10回(予定)行うにあたっての「導入回」といえます。

難しいことは行わず、楽器も「タンバリン」しか使いません。しかし、「集まる」や「動く」といった活動を行うために大切な「流れ」をしっかり定着できるよう指導案を立てています。

それなので、初めて行う子どもたちにとっても、初めて指導を行う大人にとっても重要な回だといえます。

楽器は、第二回から「ウクレレ」を、第三回から「鍵盤ハーモニカ」を使うようにします。

活動の説明

【活動1.指導者の動作をを真似させていく】

活動の最初である導入部分になります。ここでの目的は「子どもの興味をひく」ことです。

☆活動内容

∇手で膝など身体の部位を鳴らし続ける~止める

∇止める際にポーズやオノマトペ(擬音)を付ける

1-1.

まず、指導者のまわりに子どもたちを集め座らせます。この時、積極的過ぎる子どもはこちらの足元に座りがちです。

それなので、予め「一歩前へ出た位置」で集めるようにします。子どもが全員集まって座った時、こちらが一歩下がればちょうどよい間合いとなります。指導者も座り、活動を始めます。

1-2.

「まねっこしてね」と一言、そうしておもむろに「パチパチ」と手を鳴らしていきましょう。何人かが真似をし始めれば周りもついてきます。

全員が鳴らすようになったら頃合いで鳴らすのを止めます。小声で静寂を演出するように「みんなも止まります」と伝え、子どもの顔を見渡し確認。そうしたら再度鳴らし始めて繰り返します。

「鳴らす」→「止める」のパターンが定着したら、ひとまず基本は出来たことになります。ここから、「遊び」になるようパターンを崩したり、ルールを加えていきます。

1-3.

例えば、フェイントを入れていきます。止める際に「さあ止まるぞ!」といった大げさなフリを入れていき、それを3回繰り返したら4回目は「フリを入れるが止まらない」とか、鳴らし始める素振りで鳴らさない、など。何かしらのパターンを3回繰り返したら、4回めで「外す」のがポイントです。

ルールの追加で、手以外の部位で鳴らしてみます。膝や肩、お腹など色々な部位でやってみましょう(この段階では、無理に「音を出す」にこだわらなくてもいいです、動作を真似ることが目的です)。

他に、止まる際に「ポーズや擬音を付けてみる」方法があります。ほっぺたを触り続け、止まる際に両手で頬をよせたり(ブラックジャックのアッチョンブリケです)、お腹を掴んで「ギュー!」と言ってみたり。

子どもが「次の動作」を期待するようになれば十分です。言葉やポーズを入れるだけでも楽しめるものになり、遊びは長続きします。

【活動2.タンバリンに合わせてクラップさせる】

次に楽器を使った活動です。前の活動と同じような内容なのですが、ここではタンバリンを使い「音に合わせていくこと」を目的にします。

活動内容

∇拍にのせてタンバリンを鳴らす→止める

∇鳴らし続ける時間や止めるタイミングを変えていく

2-0. ※初回の場合

先ほどの活動から続けて行います。「次はコレを使います。なんでしょう?」とタンバリンを背後に隠し持ちます。音だけを聴かせたり、チラリと見せたり、じらしたりして興味をひきましょう。やりすぎると、何人かが立ち上がり背後を見に来ようとして場が崩れるので、ほどほどにします。タンバリンを見せて次に移ります。

2-1.

「もう一度、まねっこします。みんなは手を鳴らしてね」と伝え、タンバリンを慣らしていきます。一秒間に2回くらいのテンポ(メトロノームでいう120)でよいです。全員が鳴らし始めたら、頃合いを見て止めます。前の活動と同様に「みんなも止まります」と伝えます。

2-2.

全員がピッタリ同じ真似をして鳴らすとは限りません。必ずといっていいほど、楽しくなってしまいやたら速く手を鳴らす子がいます。「音に合わせていく」ことが目的なので、子どもたちの注意を音に向けさせる必要があります。こちらのタンバリンに合わせて「て、を、なら、そう」と繰り返し言葉で提示していき、「合わせること」に集中を向けさせていきます。

2-3.

前の活動と同様にフェイントを入れていきましょう。フェイントのコツは「鳴らす」→「止める」のパターンをどのように揺らがしていくか?ということです。「鳴らす止める」の素振り、時間の間隔を変えていくことで、子ども達は退屈しません。

また、ここでの目的は「音に合わせていくこと」ですが、子どもが合わせようと気を向けられれば十分です。完璧を目指す必要はありません。

【活動3.音に合わせて2つの動物をイメージして動く】

★音の違いを聴き分けて反応する ★動く→集まるの流れを定着

最後に身体を動かす活動になります。活動の目的は「音を聴き分けて反応する」です。そしてもう一つ重要な目的として「動く→集まる、の流れの定着」があります。これは、今後の活動の土台となる流れなので、最初からキッチリ行っていきます。

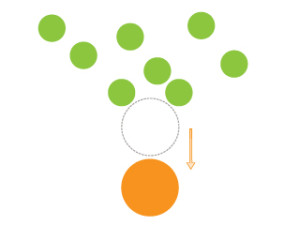

・絵1(家) ←※クリックでpdfファイルが開きます

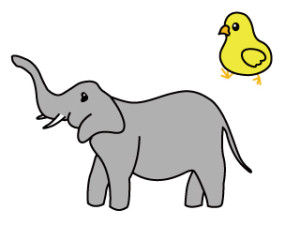

・絵2(ひよこ)絵3(ぞう) ←※クリックでpdfファイルが開きます

3-1.

この活動の導入部分になります。絵1(家)を見せ「誰かが住んでいます」と見せましょう。ドアをノックしたり「誰かいますか?」と演技をして子どもの興味を集めます。そのうち声色を変えて「は~い」と言い、絵1の背後から絵2(ひよこ)をチラリと見せます。

それを見た子どもは、それが何かを考えるのに夢中になります。向きや方向を変えて何度か見せたあと、「じゃあ、みんなで呼んでみましょう」と言い「出ておいで~」と子ども達が呼びかけるようにします。正解を見せて、次の絵(ゾウ)を同じように見せます。

3-2.

ここからが活動の「提示部分」となります。提示の原則は「聞(聴)かせる」「やって見せる」「やらせる」「ほめてみせる」の4段階になります。

まず、見せた動物の絵はいったん全て下げます。そして「ひよこ」を見せて「ひよこは、どうやってお散歩するかな?」と子どもたちに聞きます。おそらく、言葉や擬音で答える子と、立ち上がって動き回る子の2パターンの反応が見られるはずです。動く子が増えてきたら様子を見て【活動1-1】の方法で再度子どもを集めましょう。

次に、「これは、ひよこの音です」とタンバリンの音を聴かせます。【活動2-1】の時よりも速いテンポで小気味よく鳴らします。そして、「見ててね」と伝えて鳴らしながら指導者が動いて見せます。音に合わせながら5〜6秒小走りすればよいです。もし、この時点でつられて走りだす子がいたら「今はまだ見ててね」と座ってもらいましょう(そうしないと十分な提示が出来ないまま全員が動き出し活動がくずれてしまう)。

子どもが動く番です。「じゃあ、今度はみんながひよこになってみよう」と伝えタンバリンを鳴らし始めます。この時、注意することは「全員が一定の方向に動く」事です。時計回りでも、反時計回り、どちらでも良いのですが逆走する形の子がいると必ずぶつかり事故を起こします。その時は一度止めて、「こっち向きね」と指を腕ごと大きくグルっと回し全員に方向を指し示します。

子どもの動きをよく見ます。ひよこになりきって色々な動き方があるかもしれません。そうした特徴を見逃さないようにし、言葉にしていくようにします。「かっこいいね」「かわいいね」「じょうずだね」といった声掛けよりも、「◯◯くんのは羽があるんだね」といった具体的な方が、子どもも「その気」になります。これは、周りの子へも「その気」の影響を広げることになり、活動が活性化していきます。

10秒〜20秒ほど走ったら止めて子どもを集めます。そうしたら次の動物である「ゾウ」を【活動3-1】と同様に見せて動いてみましょう。動きのイメージは「大きく、ゆっくり」です。タンバリンの音は2秒に一回くらいの「ゆっくり」で鳴らしましょう。

3-3.展開

「ひよこ」と「ゾウ」を動いたら、【活動1-1】の方法で子どもを集めます。そして、ルールの説明となります。「先生のタンバリンが、ひよこさんだったら(ここで一瞬鳴らして聴かせる)、みんなはひよこさんになってね。」「タンバリンが、ぞうさんだったら(一瞬聴かせる)、みんなはぞうさんになってね」と伝えます。

「さあ、最初はどっちでしょう?」とタンバリンを鳴らす準備を見せ、子どもの注意をひきます。一瞬の間をおいて「ひよこ」か「ゾウ」を鳴らします。子どもたち全員が動いてから5秒~7秒ほどしたら止めて集めます。「正解は◯◯でした」とクイズのように答えて、「じゃあ次はどっちでしょう?」と繰り返します。3~5回行えば十分でしょう。

ここまでを初回分とします。

3-4.発展

2回目以降の活動では、別の絵を用意して出てくる動物を変えてもよいでしょう。毎回の導入部分で動物は何種類か出し、「今日はコレ」といった感じで2種類を選ぶ形で行います。

ただし、その2種類は明確に音と動きが異なるもの、にしなければ活動になりません。タンバリンの音は「速い」か「ゆっくり」かの2種類になります。たとえば、

・速い→イヌ、ネコ、ウマ ・遅い→カバ、ウシ、クマ

といったように分けられるでしょう。この分類は常識にとらわれず子どもの一般的なイメージ、ということでよいです(カバは実際40km以上で走る俊足と言われています)。ちなみに、最初の「ひよこ」と「ゾウ」はイメージ的に明確に違いがあるから選びました。

発展2

活動の発展方法として、構造に手を加えることも可能です。【活動3-3】では「動く」→「集まる」の繰り返しでした。これを「動いている最中に音を切り替えていく」ことで連続させたものにしていきます。

このルールの最初の提示方法は、動きの最中に「いきなり音を変える」でよいです。何人かは反応するはずでしょう。その後鳴らしながら「あれ?音が変わったね」と全体に声掛けをすれば、じきに「いきなり変わる」ルールが浸透していきます。

このルールの場合、動いている時間が長くなり子ども達は疲れてくるので「音が止まったら動きも止める」といったルールを入れなければいけません。唐突に音を止めて「止まったら、みんなも止まりましょう」と伝えればよいです。2種類の動き、止まる、をランダムに変えていくことになります。

発展3

また、この「止まる」部分を「ポーズ」にする発展方法もあります。「ゾウ」なら鼻を高くあげ「パオーン!」とポーズ、など、子どもたちと自由に考えてみると面白いです。

| おすすめ楽器 | 商品名 |

|---|---|

|

AlaMoana アラモアナ ウクレレ 教則DVD付き6点セット ギアペグ仕様 UK-100G/CS |

|

SUZUKI スズキ 鍵盤ハーモニカ メロディオン アルト M-37C |

|

キクタニ 皮付きタンブリン 21㎝ TMB-21 |